遺留分

遺言により、被相続人の意思が反映され遺産が分割された場合、それは必ずしも相続人にとって納得できるものであるとは限りません。

相続人にとって、相続は遺族の生活保障も十分に考慮されたものでなければならず、こうした意味から相続財産の一定割合の相続分を一定の範囲の相続人が確保できるという制度を民法は設けています。

これを遺留分制度といいます。

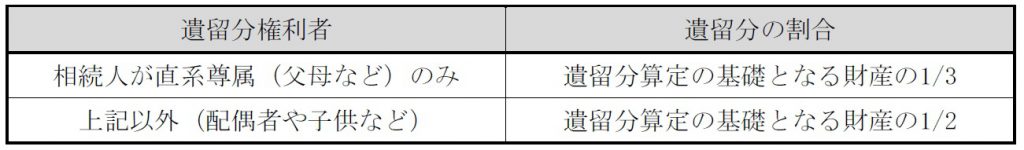

遺留分の帰属とその割合

遺留分とは相続財産の一定割合の相続分を一定の範囲の相続人が確保できるその割合を言います。

また、遺留分を有する相続人を遺留分権利者と言います。

民法1028条では遺留分の権利者とその割合を下記の通り規定しています。

(国税庁ホームページより)

(国税庁ホームページより)

ここで規定されている遺留分は、遺留分権利者の全員に帰属する相続財産全体に対する割合(総体的遺留分)であり、遺留分権利者が複数いる場合には、各遺留分権利者の遺留分は総体的遺留分が法定相続分の割合にしたがって配分され、算定されます。(民法1044)

これを個別的遺留分と言います。

具体的には、相続人が配偶者と子どもA、Bの合計3人である場合には、

総体的遺留分: 2分の1

個別的遺留分: 配偶者 4分の1(1/2×1/2)

子供A 8分の1(1/2×1/4)

子供B 8分の1(1/2×1/4)

となります。

また、相続人が第三順位である兄弟姉妹である場合、その兄弟姉妹には遺留分はありません。

つまり、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、被相続人が「配偶者にすべての財産を遺贈する」という旨の遺言書を遺したときは、兄弟姉妹は財産を取得せず、すべての財産を配偶者が取得することになります。

遺留分の算定

遺留分算定の基礎となる財産の価額

遺留分は、

被相続人の相続開始時の財産の価額+贈与財産の価額+特別受益の額ー債務の全額=遺留分算定の基礎となる財産の価額

の計算式により算定します。(民法1029)

この場合、「被相続人が生前に贈与した価額」に算入される贈与の範囲は、相続開始前の1年間にしたものに限られます。ただし、1年以上前の贈与でも、契約当事者が遺留分権利者に損害を与えることを知って行ったものは算入されます。(民法1030)

また、生前贈与が相続人に対して行われ、それが特別受益となる場合には1年以上前の贈与であっても算入されます。(民法1044)

遺留分の額の算定

遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の価額×個別的遺留分の割合=各人の遺留分の額

の計算式により算出します。

なお、被相続人の財産が新たに発見されたり、相続の放棄があって相続分が変わったりした場合などには、遺留分額の算定をし直すことになります。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人などが、その遺留分を侵害した遺贈者(相続人)に対し、自分は遺留分を侵害されているから、遺留分の額に達するまでの侵害額を請求することを遺留分減殺請求と言います。

例えば、

相続人が子A、Bだった場合に、「子Aにすべての財産を遺贈する」などの旨の遺言あるときなど、相続人の遺留分を侵害して行われた遺贈や贈与、相続分の指定は、遺言として要件を満たしていれば有効な遺言となります。

しかし、遺留分減殺請求により、相続開始後に相続人が受け継いだ相続財産が自己の遺留分に満たないときにその遺留分の額に達するまで遺留分を侵害する遺贈や贈与の効力を否認することができます。(民法1031)

民法改正による遺留分制度の見直し

現行制度においては、

遺留分減殺請求権の行使により、不動産が複雑な共有化になる事態が起こり得ました。

これが事業承継の支障になっているという指摘や、不動産の持分権の処分への支障が出るおそれがあるという指摘がありました。

今回の民法改正により、

- 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する

- 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする

という2点が改正されました。

これにより、遺留分権利者は当然に金銭を請求できることとなります。

遺留分減殺請求の時効

この遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間これを行使しなかったときは時効により消滅します。

このような事情を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過したときは時効によって消滅します。(民法1042)